La température centrale est une constante biologique courante et sa surveillance est à la portée de tous. Elle est prise en compte de manière systématique dans de nombreux cas de recherche de diagnostic ou dans les phases de suivi d’un patient. Elle sert d’indicateur vital de l’état de santé, influençant un large éventail de processus biologiques, notamment le métabolisme, la fonction immunitaire et l’homéostasie physiologique globale. Sa compréhension et sa surveillance sont essentielles pour effectuer des diagnostics, mesurer l’efficacité des traitements et assurer la sécurité des patients.

Indicateur de l’état de santé

Le mécanisme physiologique permettant à l’homme de maintenir sa température constante quelle que soit la température extérieure ou sa propre production de chaleur s’appelle la thermorégulation. La thermorégulation est sous la dépendance du système nerveux central, plus particulièrement l’hypothalamus grâce aux thermorécepteurs profonds (au niveau des viscères informations transmises par voie sanguine) et superficiels (au niveau de la peau information transmises par voie nerveuse).

Cette thermorégulation résulte de l’équilibre entre la thermogenèse (production de chaleur par l’organisme) et la thermolyse (déperdition de chaleur par l’organisme).

La température centrale est l’un des principaux signes vitaux évalués en milieu clinique au même titre que la fréquence cardiaque, la pression artérielle ou encore la fréquence respiratoire. Une température corporelle anormale peut être un indicateur de problèmes de santé sous-jacents.

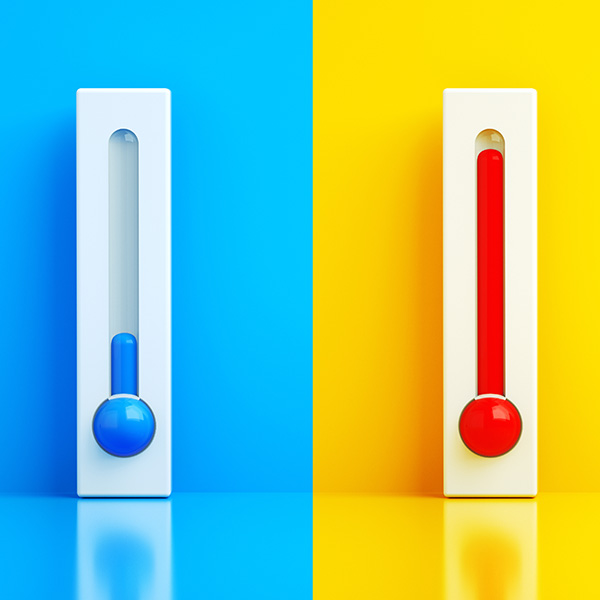

Une température mesurée dans la norme est appelée normothermie. Dès lors qu’il y a un dérèglement de la thermorégulation, la température va augmenter (hyperthermie) ou va décroître (hypothermie). Il faut différencier la notion d’hyperthermie de celle de la fièvre. L’hyperthermie peut être provoquée par une augmentation de la thermogenèse, une température ambiante élevée ou encore une baisse de la sudation (par un environnement humide ou une baisse d’apport hydrique par exemple) sans aucune modification au niveau de l’hypothalamus.

La fièvre, quant à elle, se caractérise par un point d’équilibre modifié, le corps se régule sur un thermostat trop élevé avec une baisse de la thermolyse et une augmentation de la thermogenèse.

La fièvre, est donc une élévation anormale de le température centrale en réponse à une infection, une inflammation ou à d’autres processus pathologiques. Le suivi de la valeur de température et de sa cinétique sont des éléments du diagnostic médical, facilitant la mise en place d’une prise en charge rapide et appropriée. Les valeurs normales de température au repos étant comprises entre 36°C et 37,5°C, on considère en général l’état fiévreux pour des valeurs de température supérieures à 38°C.

Elle indique que l’organisme met en place une réponse immunitaire pour lutter contre les agents pathogènes. En revanche, l’hypothermie, caractérisée par une température centrale anormalement basse, peut résulter d’une exposition à des environnements froids, de certaines conditions médicales ou de l’abus de substances, et peut entraîner de graves complications si elle n’est pas traitée rapidement. La surveillance continue de la température centrale est donc essentielle pour la détection précoce d’un trouble, d’une pathologie, ou d’une complication de l’état du patient. En médecine d’urgence, l’évaluation la température centrale aide à la prise de décision rapide en matière de diagnostic et de traitement. Par exemple, une température corporelle élevée chez un patient suspecté de septicémie implique des interventions immédiates, notamment une réanimation liquidienne et une antibiothérapie.

Soins en oncologie

Dans la prise en charge des maladies chroniques, la température centrale du patient peut fournir des indications précieuses sur l’évolution de la maladie et l’efficacité des traitements.

En oncologie, la détection précoce des pics fiévreux est un challenge majeur chez les patients traités par chimiothérapie et présentant un risque d’état fébrile important (aplasie, neutropénie fébrile…). C’est un des effets indésirables du traitement du cancer (cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du pancréas, etc). La cause la plus fréquente de fièvre est l’infection. Dans ce cas, la fièvre résulte de la défense de votre organisme contre l’invasion des germes. D’autres causes tels qu’une inflammation, une réaction à un traitement médicamenteux ou la croissance d’une tumeur peuvent également provoquer une infection. Parfois l’origine peut être inconnue et difficile à identifier.

La fièvre est particulièrement préoccupante si elle survient à un moment où le taux de globules blancs est connu ou prévu d’être bas. Pendant ce temps, les défenses normales de l’organisme contre les infections sont affaiblies et la fièvre doit être évaluée immédiatement.

La chimiothérapie et la fièvre sont parfois liées parce que la fièvre peut également être présente chez les patients qui reçoivent des traitements de chimiothérapie et/ou une thérapie biologique.

La possibilité de suivre, en continu, les variations de température permettent de détecter précocementles pics fiévreux et de réduire d’autant le délai d’intervention par le personnel médical.

Maladies infectieuses

Lorsqu’une maladie infectieuse survient, la fièvre est l’un des nombreux indicateurs importants ; la réaction fébrile signifie que le corps lutte contre l’infection. On parle de « fièvre » lorsque la température centrale (tête et thorax) est supérieure à 38,3 °C. La température normale se situe entre 36,5 °C et 37,3 °C ; la périphérie est de 2 à 4 °C inférieure à la température centrale.

Dans ce contexte, le monitoring est essentiel pendant une éventuelle phase de mise en quarantaine du patient permettant de détecter un pic fiévreux. La fièvre est en effet un signe diagnostic fondamental dont la détection rapide est indispensable à la mise en place d’une thérapie précoce et appropriée.

La mesure continue de la température, et ce, sans intervention humaine, permet ainsi de réduire les temps d’intervention, fiabiliser le diagnostic, d’améliorer le confort du patient et sa prise en charge.

Facteurs chirurgicaux et anesthésiques

L’hypothermie accidentelle péri-opératoire est une complication classique de l’anesthésie qui favorise la survenue des infections, des saignements et des accidents cardiovasculaires péri-opératoires, et est responsable d’une surmortalité péri-opératoire. Bien que des moyens de prévention soient largement utilisés, elle reste très fréquente en France. Ce constat a amené un groupe d’experts à rédiger, sous l’égide de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation, plusieurs recommandations visant à améliorer la prévention de l’hypothermie accidentelle péri-opératoire. Les principales propositions des experts sont de maintenir une température corporelle centrale la plus proche possible de 36,5°C en utilisant les dispositifs de réchauffement de manière adaptée. Les techniques de réchauffement cutané actif sont recommandées avant et pendant l’anesthésie ainsi qu’en salle de surveillance post-interventionnelle.

Il est également recommandé de réchauffer les fluides i.v., les produits sanguins labiles et les fluides chirurgicaux en complément ou en cas d’impossibilité de réchauffement cutané. Les experts suggèrent d’améliorer le dépistage de l’hypothermie péri-opératoire en généralisant le monitorage de la température centrale.

Effets des médicaments et pharmacocinétique

La température centrale peut influencer la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments. La température affecte la façon dont les médicaments sont absorbés, distribués, métabolisés et excrétés.

Dans la pratique clinique, la compréhension de la relation entre la température centrale et les effets des médicaments est cruciale, en particulier dans des populations telles que les personnes âgées ou celles dont la thermorégulation est compromise.

Améliorer la prise en charge du patient

Dans le cadre des soins intensifs, le suivi continu de la température corporelle en temps réel est essentiel pour la prise en charge des patients et prendre des décisions immédiates. Par exemple, chez les patients souffrant de lésions traumatiques ou de septicémie, une surveillance précise de la température peut éclairer les protocoles de traitement afin de stabiliser l’hémodynamique et améliorer les résultats globaux. Cette surveillance est également cruciale pour les patients en phase postopératoire afin de prévenir les complications liées à l’opération.

L’anesthésie locale ou générale provoque une diminution conséquente de la température centrale du patient pouvant engendrer une hypothermie modérée ou sévère suivant les cas.

Cette hypothermie est la résultante de 3 facteurs :

une inhibition de la thermorégulation par les agents anesthésiques

un bilan thermique négatif (pertes > production).

un environnement froid auquel est soumis le patient

Thérapies thermales et rééducation

En médecine de réadaptation, la température centrale joue un rôle essentiel dans les thérapies thermiques, telles que la cryothérapie et les traitements par hyperthermie. Les thérapies par hyperthermie peuvent être appliquées dans le traitement du cancer pour augmenter la sensibilité des tumeurs aux radiations et à la chimiothérapie.

Les effets thérapeutiques de la chaleur comprennent l’augmentation de l’extensibilité des fibres de collagène et la diminution de la raideur musculaire. La chaleur permet également de réduire la douleur et soulage les spasmes musculaires. Elle joue un rôle bénéfique dans la réduction de l’inflammation, ainsi que le soulagement et la guérison des œdèmes.

En augmentant le flux sanguin vers la zone affectée, la chaleur fournit des protéines, des nutriments et de l’oxygène pour une meilleure cicatrisation. L’élévation de la température dans les tissus produit une vasodilatation, qui augmente l’apport d’oxygène et de substances nutritives et accélère l’élimination du dioxyde de carbone et des déchets métaboliques.

La thermothérapie intervient dans le traitement des spasmes musculaires, de la myalgie, de la fibromyalgie et des crampes musculaire. Une autre utilisation est le traitement de cancers et des infections. Les cellules cancéreuses et de nombreuses bactéries sont démunies face au stress physiologique induit par la chaleur et sont, de ce fait, plus vulnérables à la thermothérapie. C’est ainsi que la thermothérapie est utilisée pour le traitement du rétinoblastome.

La thermothérapie est également utilisée pour traiter les migraines et les céphalées. Nombreuses sont les personnes, dont les maux de tête son combinés avec des douleurs musculaire au niveau du cou et des épaules. La thermothérapie en détendant, ces muscles, permet également de résorber les migraines. Cette technique médicale est largement utilisée en médecine esthétique, en rééducation fonctionnelle, en médecine du sport et en dermatologie.

Un meilleur monitoring de la température centrale permet aux professionnels de santé d’adapter ces thérapies aux besoins individuels des patients, ce qui garantit une efficacité optimale tout en minimisant les risques.